He pasado los últimos meses sumergido en textos legales y estudios marinos, tratando de comprender cómo la humanidad gestiona lo que no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos. Los océanos siempre han sido espacios de libertad absoluta, pero esa misma libertad los hacía vulnerables. Lo fascinante es descubrir cómo cinco acuerdos específicos están creando un nuevo orden en las aguas globales, no mediante la fuerza, sino a través de la cooperación más sofisticada que hemos desarrollado como especie.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 no es simplemente un tratado. Es la constitución no escrita de nuestro planeta azul, negociada durante nueve años mientras las superpotencias competían por influencia oceánica. Lo que pocos saben es que este documento esencialmente congeló las ambiciones territoriales marítimas en el momento preciso de la historia en que la tecnología empezaba a hacer posible explotar recursos en aguas profundas. Estableció el concepto de Zona Económica Exclusiva, extendiendo la soberanía costera hasta 200 millas náuticas, pero lo más revolucionario fue declarar que los recursos minerales del lecho marino internacional son “patrimonio común de la humanidad”. Esta frase aparentemente simple significaba que incluso los países sin costa tendrían derecho a beneficiarse de lo que se extrajera de las profundidades. Hoy, cuando miro mapas de reclamos marítimos, veo fronteras invisibles que evitan conflictos que podrían haber estallado hace décadas.

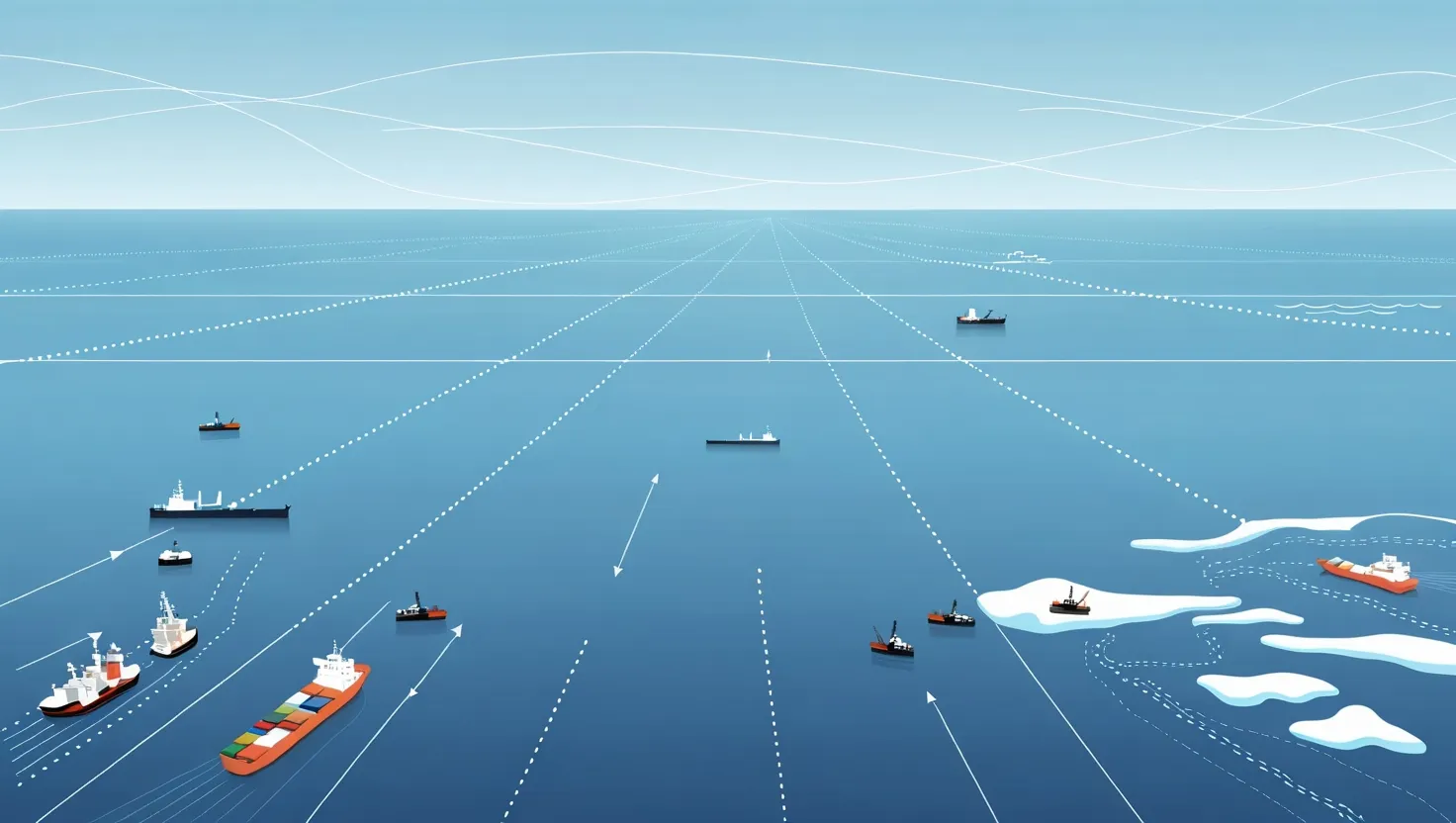

El Acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto aborda un problema ancestral con una solución elegantemente simple. Durante siglos, los barcos pesqueros podían operar con impunidad lejos de la vista terrestre, cambiando nombres y banderas mientras vaciaban los caladeros. Este acuerdo de 2009 convirtió los puertos en filtros de legalidad. Lo extraordinario es cómo transformó la dinámica de poder: ahora son los países con puertos importantes, no necesariamente con grandes flotas, quienes controlan quién puede descargar pescado. Las inspecciones coordinadas han creado una red global donde un barco rechazado en Sudáfrica encuentra problemas para operar en Indonesia. Los datos muestran reducciones medibles en capturas no declaradas, pero lo más significativo es el cambio psicológico: los operadores saben que ya no pueden esconderse en la inmensidad oceánica.

El Tratado de Alta Mar de 2023 representa quizás el mayor acto de previsión colectiva de nuestra era. Por primera vez, la humanidad está estableciendo reglas para proteger la vida en las dos terceras partes de los océanos que pertenecen a todos y a nadie simultáneamente. Lo que me parece más visionario es su enfoque en los recursos genéticos marinos. Científicos están descubriendo compuestos en criaturas de aguas profundas que podrían revolucionar la medicina, desde tratamientos contra el cáncer hasta nuevos antibióticos. Este tratado asegura que los beneficios de estos descubrimientos no sean acaparados por quienes tienen la tecnología para alcanzar las profundidades, sino que se compartan con todas las naciones. Estamos viendo el nacimiento de un sistema donde la conservación y la equidad van de la mano en aguas que hace solo una generación considerábamos demasiado vastas para gestionar.

El Convenio MARPOL de la OMI demuestra cómo la regulación técnica puede transformar industrias globales. Comenzó como respuesta a desastres petroleros espectaculares, pero evolucionó hacia la regulación de contaminación menos visible pero más constante: las emisiones de los motores y los residuos operacionales. La prohibición progresiva de combustibles pesados está rediseñando fundamentalmente el transporte marítimo, forzando innovaciones en diseño de buques y sistemas de propulsión. Lo que pocos notan es cómo estas reglas están homogenizando estándares globales: un carguero construido en Corea debe cumplir las mismas normas si opera entre China o navega hacia Brasil. Esta uniformidad evita que los operadores busquen banderas de conveniencia con estándares ambientales más bajos, creando una base común para la responsabilidad.

El Acuerdo de Conservación de Pesquerías del Ártico de 2018 es notable porque ocurre antes de que exista una pesquería comercial que regular. Mientras el hielo se retira y nuevas aguas se abren a la explotación, diez naciones acordaron una pausa preventiva. Esta moratoria de 16 años, negociada entre potencias que a menudo discrepan en otros ámbitos, reconoce que algunas veces la sabiduría consiste en no hacer algo aunque sea técnicamente posible. Los científicos están usando este período para entender ecosistemas que hasta hace poco eran inaccesibles, estableciendo líneas base antes de que cualquier red altere estos frágiles entornos. Es un experimento en gobernanza anticipatoria, un reconocimiento de que nuestra capacidad para explotar recursos puede superar nuestra comprensión de las consecuencias.

Estos acuerdos funcionan como un sistema interconectado. Las Zonas Económicas Exclusivas definidas por la Convención del Derecho del Mar crean responsabilidades claras para los estados costeros. Las medidas de puerto proporcionan herramientas para hacer cumplir las reglas de pesca dentro de esas zonas. MARPOL establece estándares ambientales para los buques que transitan entre ellas. El Tratado de Alta Mar llena el vacío regulatorio más allá de las jurisdicciones nacionales. Y el acuerdo del Ártico muestra cómo podemos aplicar precaución en regiones fronterizas.

Lo que me resulta más esperanzador es cómo estos mecanismos están generando ciclos virtuosos. Países insulares con vastas Zonas Económicas Exclusivas pero capacidades limitadas de vigilancia ahora pueden denegar acceso a puertos a infractores identificados por satélites de otros países. La transparencia creciente en la pesca está permitiendo a los consumidores elegir productos con mayor conocimiento. Las áreas marinas protegidas establecidas bajo estos marcos están demostrando que la protección funciona: poblaciones de atún se recuperan en algunas regiones, demostrando que la gestión basada en ciencia puede revertir décadas de declive.

Estos acuerdos no son perfectos. Su implementación es desigual y la capacidad de vigilancia todavía tiene grandes brechas. Pero representan algo profundo: el reconocimiento de que nuestro destino colectivo está vinculado a la salud de estos espacios comunes globales. Estamos aprendiendo a gobernar lo ingobernable, a proteger lo que no podemos controlar completamente, a cooperar donde antes competíamos sin límites. Los océanos nos están enseñando que la verdadera soberanía no consiste en ejercer poder sobre territorios, sino en asumir responsabilidad por lo que compartimos.