Las guerras del futuro, nos advierten los analistas, se librarán por el agua. Es una narrativa poderosa, pero también incompleta. Mientras los titulares pregonan un apocalipsis hídrico, una red silenciosa de diplomacia, ingeniería y cooperación transnacional ha estado trabajando durante décadas para asegurar lo contrario. Estos no son meros documentos legales; son estructuras de paz, armazones de acero y concreto que canalizan un recurso vital lejos del conflicto y hacia la colaboración. Me he sumergido en la historia de estos acuerdos, y lo que emerge es una historia de pragmatismo triunfante sobre la paranoia.

Consideremos el Tratado de Aguas del Indo de 1960. Nacido de la partición sangrienta de India y Pakistán, este acuerdo es un monumento a la obstinada racionalidad. El Banco Mundial actuó como mediador honesto, una rareza en la geopolítica de la Guerra Fría. La solución fue elegantemente simple, aunque contraintuitiva: India, la nación río arriba, recibió el control de los tres ríos orientales. Pakistán, río abajo, obtuvo los derechos sobre los tres ríos occidentales. India, con toda la ventaja geográfica, aceptó no interferir en los flujos hacia su rival.

La verdadera prueba no fue la firma, sino la supervivencia. Este tratado ha persistido a través de tres guerras abiertas y décadas de hostilidad proxy. He revisado informes de ingeniería que detallan cómo, incluso en los picos más altos de tensión militar, los comisionados de ambos lados se siguen reuniendo. Comparten datos hidrológicos. Coordinan el mantenimiento de represas. Los agricultores en Punjab, en ambos lados de la frontera, han regado sus campos durante sesenta años sin saber si su país estaba en paz o en guerra ese día. Alimenta a 200 millones de personas no mediante la amistad, sino mediante un interés mutuo tan profundamente arraigado que se vuelve inmune a la política.

Avancemos medio siglo y encontramos un marco diseñado para replicar ese éxito a escala global: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales. Entró en vigor en 2014, pero su gestación tomó décadas. Su poder no reside en la coerción—carece de dientes de ejecución—sino en la normalización. Proporciona un lenguaje común para la negociación.

He estudiado su impacto en disputas como la de la Gran Presa del Renacimiento de Etiopía en el Nilo. Egipto históricamente ha invocado derechos históricos, una doctuela de otro tiempo. Etiopía apela a su derecho al desarrollo soberano. La Convención de la ONU no favorece abiertamente a ninguno, pero ofrece principios—uso equitativo y razonable, la obligación de no causar daño significativo—que fuerzan a las partes a salir de sus posiciones maximalistas. Establece el estándar para lo que constituye una negociación de “buena fe”. Para las 276 cuencas fluviales compartidas en el mundo, este documento es el manual de instrucciones para evitar el desastre.

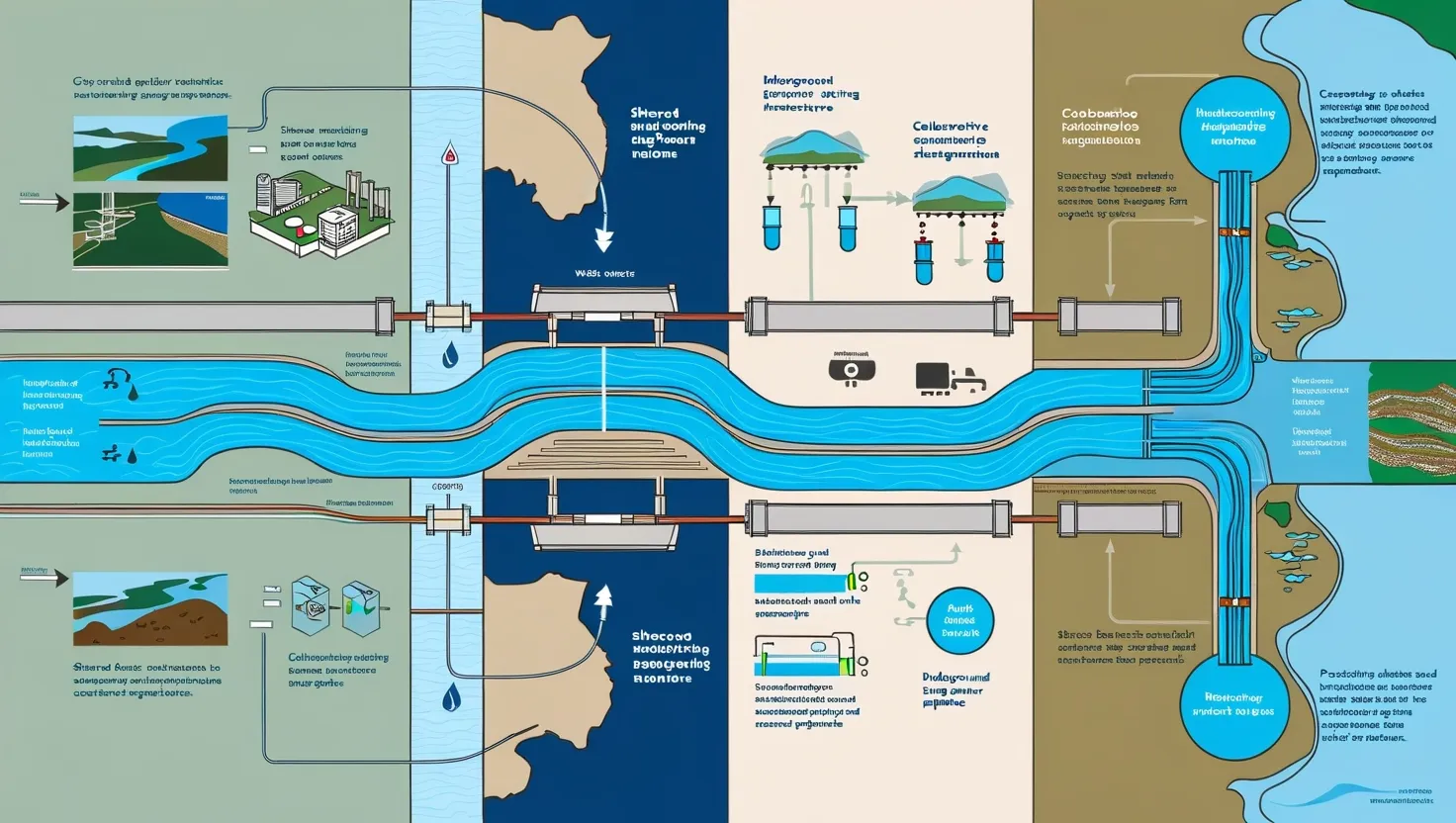

Mientras nuestra atención suele estar en los ríos, una revolución silenciosa ocurre bajo nuestros pies. El Acuerdo del Acuífero Guaraní, firmado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 2010, fue pionero. Es el primer tratado importante dedicado exclusivamente a la gestión de aguas subterráneas transfronterizas. La vasta reserva que regula contiene suficiente agua dulce para abastecer a la población mundial actual durante 200 años.

La genialidad de este pacto es su reconocimiento de una verdad fundamental: no se puede gestionar lo que no se entiende. El acuerdo prioriza la investigación científica conjunta por encima de la división política. Los cuatro países acordaron mapear el acuífero, estudiar sus puntos de recarga y monitorear su calidad. Al convertir un recurso invisible en un conjunto de datos compartidos, transformaron una potencial fuente de conflicto en un proyecto común de descubrimiento. Es una apuesta por la transparencia como la base más sólida para la seguridad.

La cooperación no siempre se trata de dividir un recurso; a veces se trata de protegerlo de amenazas externas. La Comisión Internacional para la Protección del Danubio (ICPDR) es quizás el ejemplo más exitoso de esto. El Danubio serpentea a través de 19 países, desde la Selva Negra alemana hasta el Mar Negro. En los años 90, era una vía fluvial ecológicamente moribunda, sofocada por contaminación industrial y aguas residuales no tratadas.

El trabajo de la ICPDR no fue negociar cuánta agua podía tomar cada país, sino unificar a todos detrás de un objetivo singular: salvar el río. He leído sus evaluaciones; son documentos notablemente francos. Los países miembros acordaron estándares comunes de tratamiento de aguas, restringieron contaminantes industriales y lanzaron programas masivos de restauración de humedales. El resultado es que el Danubio hoy alberga poblaciones recuperadas de esturión y salmón. Demuestra que la gestión del agua no es un juego de suma cero. Un río más saludable beneficia a todos los que comparten sus orillas, aumentando el valor económico, ecológico y recreativo para cada nación.

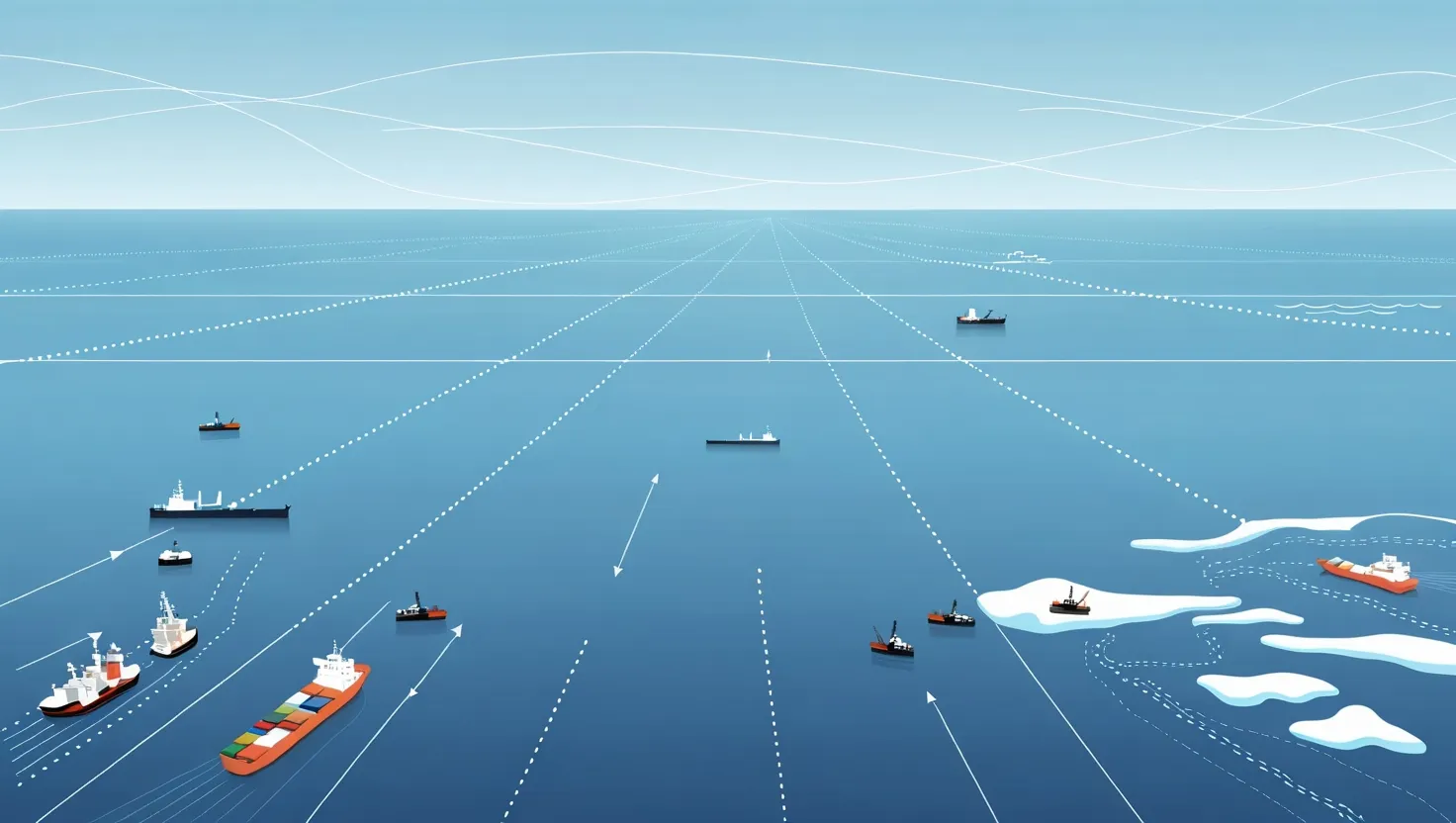

Esta lógica de protección mutua encuentra su expresión más fuerte en el Pacto de los Grandes Lagos de 2008 entre EE.UU. y Canadá. Estos lagos contienen roughly el 20% del agua dulce superficial del planeta. En un mundo con mayor sed, la tentación de desviar esta agua a regiones áridas es immense. El Pacto es esencialmente un cerrojo legal.

Prohíbe categóricamente cualquier desvío a gran escala de agua fuera de la cuenca de los Grandes Lagos, con excepciones extremadamente estrechas. Lo que me parece más fascinante es su gobernanza. No crea una nueva y poderosa burocracia internacional. En cambio, otorga a los gobernadores de los ocho estados estadounidenses lindantes y a los premiers de las dos provincias canadienses un poder de veto efectivo sobre cualquier propuesta de uso del agua. Localiza la autoridad en las manos de los funcionarios más directamente responsables ante las comunidades que dependen de los lagos para su supervivencia. Es una democracia hídrica en acción.

Al final, el patrón es claro. Estos tratados exitosos comparten un ADN común. Evitan el lenguaje vago de la amistad y se basan en el frío cálculo del interés propio ilustrado. Priorizan el intercambio de datos científicos sobre la retórica política. Establecen procedimientos técnicos—para medir flujos, monitorear calidad—que crean una cadencia constante de cooperación, haciendo que la comunicación sea rutinaria incluso cuando la diplomacia se fracture.

Nos recuerdan que la escasez de agua es con frecuencia un problema de gestión, no de volumen. La próxima vez que escuche a alguien predecir guerras por el agua, considere la evidencia contraria: los ingenieros pakistaníes e indios compartiendo lecturas de caudal, los científicos sudamericanos mapeando acuíferos, las comunidades alrededor de los Grandes Lagos uniéndose para proteger su herencia común. Esta es la historia menos contada, y sin embargo, la más importante. No se trata de evitar conflictos a través de la idealismo, sino de ingeniar la paz, un litro a la vez.