La Otra Cara del FMI: Cinco Políticas que Transforman el Destino de los Países en Desarrollo

Cuando pensamos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), solemos imaginar una institución financiera distante que maneja cifras astronómicas y negocia con gobiernos. Sin embargo, tras esas puertas se toman decisiones que afectan directamente la vida de millones de personas en países en desarrollo. He dedicado años a estudiar cómo ciertas políticas del FMI, aparentemente técnicas, tienen consecuencias profundas y a menudo contradictorias.

El FMI nació en 1944 durante la conferencia de Bretton Woods con la misión de promover la cooperación monetaria internacional y facilitar el comercio. Con el tiempo, su papel ha evolucionado hasta convertirse en prestamista de última instancia para países en crisis financieras. Esta transformación ha generado tanto defensores como críticos acérrimos de sus metodologías.

Lo que raramente se discute son los matices y complejidades de sus políticas específicas. Mientras algunos países han logrado estabilidad gracias a la intervención del FMI, otros han experimentado deterioros sociales significativos. Esta dualidad merece un análisis más profundo.

Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) representan quizás la política más controvertida del FMI. Estos programas exigen a los países receptores implementar reformas económicas drásticas a cambio de préstamos. La teoría sugiere que estas reformas conducirán a economías más eficientes y competitivas. La realidad, sin embargo, es más compleja.

He visitado hospitales en Ghana donde los recortes presupuestarios vinculados a PAE resultaron en escasez crítica de medicamentos básicos. La implementación de tarifas para servicios médicos, anteriormente gratuitos, redujo dramáticamente el acceso a atención sanitaria para los más vulnerables. El mismo patrón se repitió en sectores educativos, donde la introducción de costos escolares incrementó las tasas de abandono escolar, especialmente entre niñas.

En Argentina, los programas de ajuste incluyeron privatizaciones masivas de empresas públicas durante los años 90. Si bien algunas mejoraron su eficiencia, otras simplemente transformaron monopolios públicos en privados, con alzas tarifarias que afectaron desproporcionadamente a las clases medias y bajas. Estos ajustes provocaron tensiones sociales que culminaron en la crisis del 2001.

No obstante, Tanzania representa un caso donde los PAE, aplicados gradualmente, contribuyeron a una mayor estabilidad macroeconómica. La clave fue la adaptación de las medidas al contexto local y la protección de programas sociales básicos durante el proceso de reforma.

La condicionalidad de préstamos constituye otro mecanismo fundamental del FMI. Esta política establece requisitos específicos que los países deben cumplir para recibir financiamiento. Mientras el FMI considera estas condiciones como garantías para recuperar sus préstamos, muchos países las perciben como intrusiones en su soberanía económica.

En Jamaica, las condiciones del FMI impusieron metas inflexibles de superávit primario que limitaron severamente la capacidad del gobierno para responder a necesidades básicas de infraestructura. Al priorizar el pago de la deuda sobre todo lo demás, el país quedó atrapado en un ciclo de bajo crecimiento y deterioro de servicios públicos durante décadas.

Sin embargo, en Uruguay, el gobierno logró negociar condiciones que permitieron mantener programas sociales clave mientras implementaba reformas fiscales. Esta flexibilidad resultó en una recuperación económica más equilibrada tras la crisis regional de 2002.

La diferencia clave parece radicar en la capacidad de negociación del país receptor y la disposición del FMI para adaptar sus exigencias a realidades locales. Los países con equipos técnicos sólidos y estabilidad política tienden a obtener condiciones menos restrictivas.

Las Líneas de Crédito Flexible (LCF) representan una innovación relativamente reciente del FMI. A diferencia de los préstamos tradicionales, las LCF están diseñadas para países con fundamentos económicos sólidos que enfrentan vulnerabilidades externas. Lo fascinante es que no imponen condiciones una vez aprobadas.

México fue pionero en utilizar este instrumento durante la crisis financiera global de 2008. Aunque nunca desembolsó los fondos, el simple anuncio de acceso a esta línea de crédito tranquilizó a los mercados, evitando una fuga masiva de capitales. Colombia y Polonia también han utilizado este mecanismo con resultados similares.

La efectividad de las LCF revela una ironía: los países que menos necesitan ayuda tienen mejor acceso a ella. Naciones verdaderamente vulnerables rara vez califican para estas líneas de crédito sin condiciones. Esta paradoja plantea preguntas sobre la equidad del sistema financiero internacional.

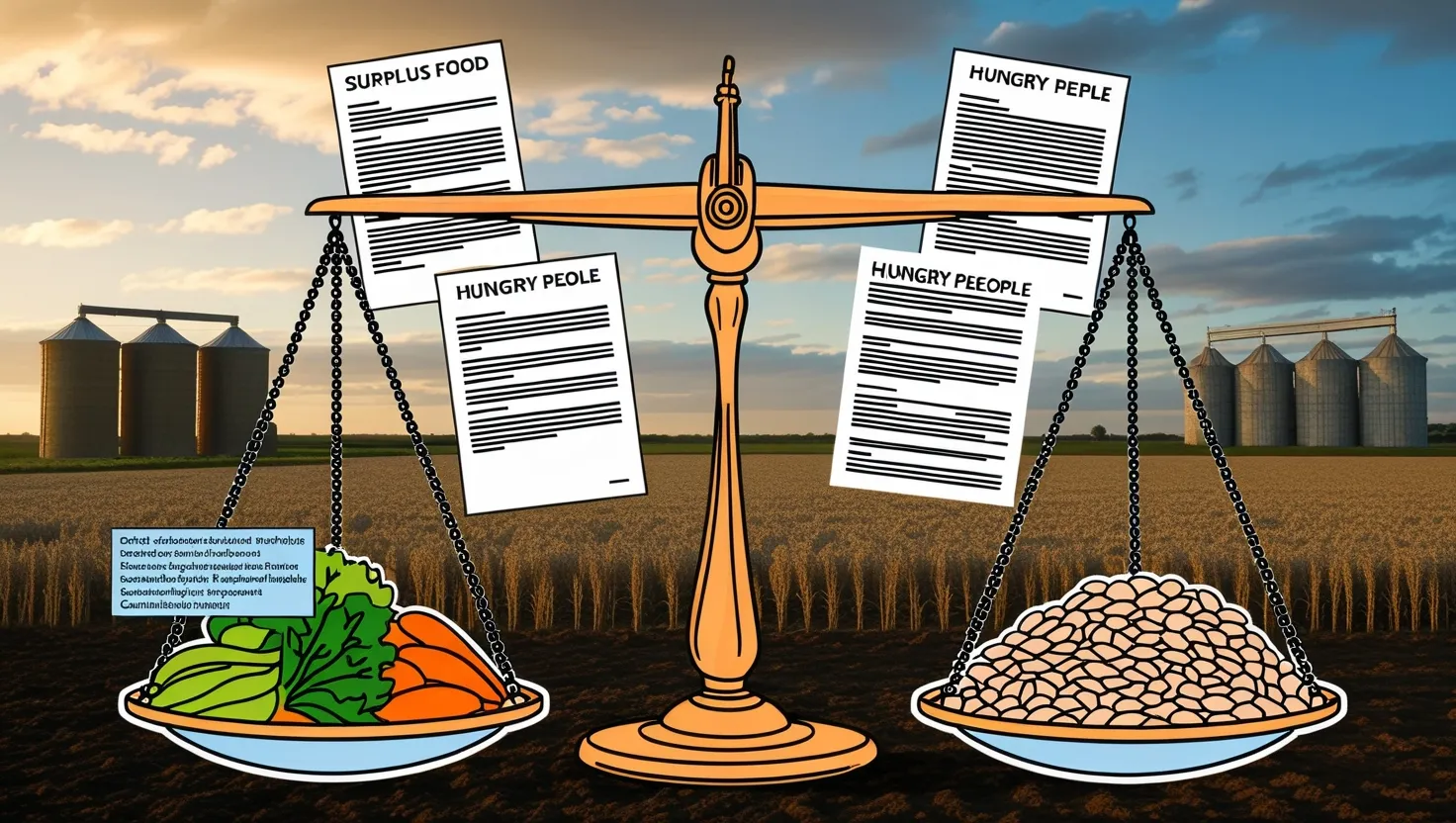

Un aspecto menos conocido del FMI es su sistema de Derechos Especiales de Giro (DEG). Estos activos de reserva internacional, creados en 1969, pueden complementar las reservas oficiales de los países miembros. Durante la pandemia de COVID-19, el FMI realizó una asignación histórica de DEG equivalente a 650 mil millones de dólares.

En Ecuador, los DEG asignados permitieron aumentar las reservas internacionales en un momento crítico, reduciendo presiones sobre su economía dolarizada. Bangladesh utilizó estos recursos para financiar campañas de vacunación contra el COVID-19, demostrando la flexibilidad de este instrumento.

Sin embargo, la distribución de DEG sigue la cuota de cada país en el FMI, beneficiando principalmente a economías avanzadas que menos los necesitan. La reciente propuesta de canalizar DEG desde países ricos hacia naciones vulnerables representa un reconocimiento tácito de esta inequidad estructural.

Finalmente, la supervisión macroeconómica constituye quizás el poder más sutil pero influyente del FMI. A través del Artículo IV, el Fondo evalúa periódicamente las políticas económicas de todos sus miembros, emitiendo recomendaciones que, aunque técnicamente no vinculantes, influyen significativamente en decisiones gubernamentales y percepciones de mercado.

En Kenia, las evaluaciones positivas del FMI facilitaron su acceso a mercados de capital internacional. Por contraste, en Turquía, evaluaciones críticas sobre políticas monetarias heterodoxas contribuyeron a presiones especulativas contra la lira turca. Esto demuestra cómo el “sello de aprobación” del FMI puede determinar el destino financiero de economías emergentes.

Lo que pocas veces se menciona es que esta supervisión no siempre detecta vulnerabilidades críticas. Antes de la crisis asiática de 1997, el FMI elogiaba las mismas políticas que posteriormente criticaría como causantes de la crisis. Esta inconsistencia ha generado escepticismo sobre los marcos analíticos utilizados en estas evaluaciones.

En los últimos años, he observado una evolución gradual en el enfoque del FMI. La institución ha reconocido progresivamente la importancia de la desigualdad y la inclusión social en la estabilidad económica. Los programas recientes incluyen “pisos de gasto social” que protegen inversiones en salud y educación durante procesos de ajuste.

El caso de Portugal ilustra este cambio. Durante la crisis de la eurozona, el FMI inicialmente apoyó austeridad severa, pero posteriormente reconoció que estos recortes dañaron más de lo necesario la economía portuguesa. Este reconocimiento público de errores pasados, aunque insuficiente para quienes sufrieron las consecuencias, señala una capacidad institucional para el aprendizaje.

El impacto del FMI en países en desarrollo no puede reducirse a blanco o negro. Sus políticas han evolucionado en respuesta a críticas y experiencias, mostrando mayor sensibilidad hacia dimensiones sociales del desarrollo. Sin embargo, persisten asimetrías fundamentales en cómo estas políticas afectan a diferentes naciones.

El verdadero desafío para el FMI en el siglo XXI será equilibrar su mandato de estabilidad financiera con las necesidades de desarrollo inclusivo en un mundo crecientemente desigual. Los países en desarrollo, por su parte, deben fortalecer sus capacidades técnicas y coordinar posiciones para influir en la evolución de estas políticas globales que determinan, en gran medida, sus posibilidades de prosperidad.

La próxima vez que escuchemos sobre un acuerdo con el FMI, recordemos que detrás de los números y condiciones técnicas hay decisiones que afectarán directamente la vida cotidiana de millones de personas. El debate sobre estas políticas no pertenece solo a economistas y tecnócratas, sino a todos los ciudadanos de una economía global crecientemente interconectada.